Há uma definição que diz que o jornalista é aquele que conhece uma gama de assuntos sem se aprofundar neles. Tal conceito cai por terra quando se trata de Renato Machado. Ao longo de 52 anos de carreira, ele fez de tudo: passou pelo rádio e por redações como a do Jornal do Brasil e foi correspondente, âncora e editor de telejornais. Tratou, sim, de variadas pautas, sempre com brilhantismo. O interesse pela gastronomia – em especial pelos vinhos – fez dele uma referência no tema. Longe de deitar nos louros, Renato quer mais. E encara, aos 79 anos, o desafio de falar para um novo público: o que está por trás da telinha do celular. No podcast “Mundo com Renato”, ele aborda e dá dicas sobre esses prazeres que tiram o amargor da vida – e que ele conhece como poucos. “O jornalismo gastronômico pode ir muito além da aulinha de culinária”, atesta ele nesta entrevista, por telefone, ao NEW MAG.

O que te levou a encarar, aos 79 anos e com 52 anos de carreira, o desafio de falar para o público das redes sociais?

O que me motivou foi a possibilidade de estabelecer uma conversa num âmbito menos formal do que se estivesse em outra plataforma. Queria a leveza da informalidade. Outro fato que pesou foi que eu comecei minha carreira no rádio, e vi que essa proposta era a que mais se aproximava do estilo do rádio. Tem toda essa simbologia da volta ao começo, como se estivesse fechando um ciclo, o que, para mim, faz todo um sentido.

É verdade que o Carlos Alberto Sardenberg foi um entusiasta da iniciativa e que chegou a sugerir nomes para a equipe?

Sim, é verdade. Trabalhamos juntos por 14 anos na CBN. O horário em que entrávamos no ar, perto da hora do almoço, era um pouco deslocado dos assuntos que tratávamos, mas a parceria deu certo, e construímos uma relação de amizade.

Quando você foi editor-chefe do “Bom dia, Brasil”, abriu mais espaço a pautas de Cultura e Gastronomia. O que precisa mudar para a Cultura deixar de ser, no Brasil, a prima pobre das demais notícias?

A Cultura perdeu muito espaço no jornalismo. É preciso que haja uma nova aproximação dos assuntos culturais que não seja somente uma iniciativa do editor. É preciso que esse movimento parta do editor e que ele encontre eco no restante da equipe, que ela seja formada por pessoas tão interessadas naquele assunto quanto o editor. É fundamental que os pontos de vista também sejam aprimorados. O editor sugere algo e o repórter sugere meios de aprimorar aquilo. O jornalismo gastronômico pode ir muito além da aulinha de culinária. O interesse pelo tema tem de ser mútuo, e a participação, conjunta.

Há também a questão cultural da falta de investimento em educação e isso está refletido nas novas gerações…

Há um embargo da Cultura no nosso país. A Cultura está minguada e estamos cada vez mais distantes dela. É preciso resgatar isso com pautas que, além de informar, levem também ao raciocínio. Uma coisa que sinto falta no jornalismo televisivo é do olhar para a Literatura, com alguém que faça comentários sobre livros, por exemplo. Isso é algo que está se perdendo.

Você acompanhou, como correspondente, quatro guerras como as de Honduras e a do Golfo. Qual foi a situação mais arriscada a qual você se submeteu por dever do ofício?

Foi uma vez em que, no Oriente Médio, fiquei sob o fogo cruzado entre foguetes iraquianos e israelenses. Era noite, uma escuridão total e nós só víamos os clarões dos foguetes atingindo seus alvos, alguns deles a 300 metros de onde estávamos. O arsenal do Saddam (Hussein, que presidiu o Iraque entre 1979 e 2003) era ainda muito primitivo e o de Israel, mais avançado, por contar com o apoio norte-americano. Por mais que estivesse protegido, com capacete, essas coisas, foi uma situação muito arriscada.

Como correspondente, o perigo está sempre à espreita, não?

Quando cobri o golpe de estado em Honduras, o carro da reportagem passou por um grupo de recrutas armados. Era uma garotada de 17, 18 anos, fortemente armada. Era aquele tipo de situação em que qualquer descuido seria fatal.

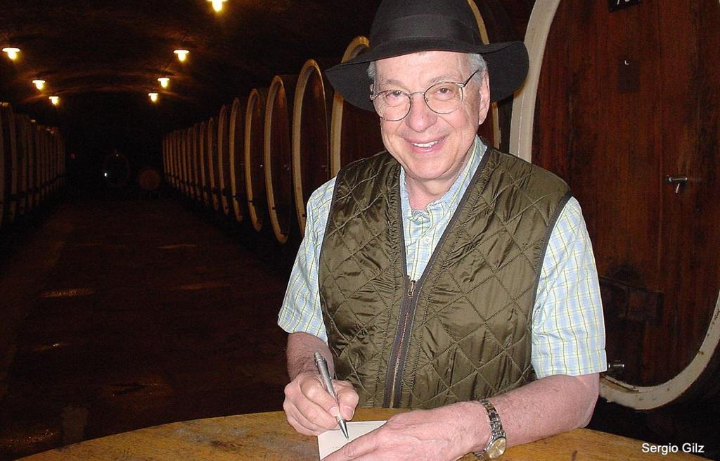

No livro “Quase tudo”, Danuza Leão conta que você comprou seu primeiro livro sobre vinhos numa livraria de Paris, enquanto ela fazia compras. Isso é fato ou é uma boa versão?

Fato! Ela tinha ido fazer compras e, numa livraria, comprei meu primeiro livro do Hugh Johson, papa na crítica de vinhos. Comprei o livro, sentei num café e iniciei a leitura ali mesmo. Desde então, acompanho as publicações dele sobre gastronomia e recebi, esta semana, a edição deste ano do guia escrito por ele. Estou aqui alvoroçado para começar a leitura.

Na sua passagem pelo JB, você teve oportunidade de cobrir as férias de Zózimo Barrozo do Amaral, um dos mais importantes colunistas que o país já conheceu. O trabalho em coluna é puxado por envolver diferentes assuntos. Qual a lembrança desse tempo, a do lado divertido ou o da pedreira que era?

Mais a da pedreira do que a da diversão. Nessa época, saía tarde da redação todas as noites. Quando achava que tinha uma coluna pronta, chegava uma informação ainda melhor. O Zózimo tinha um estilo único, um humor próprio e uma gama de informantes que passavam as sugestões indo ao encontro do estilo dele. No meu caso, precisava encontrar o tom para que a coluna continuasse interessante. O plano era que o leitor pensasse: “o Zózimo saiu de férias, mas a coluna continua boa”. Foi um trabalho que me deu muito prazer, mas vou te contar: é uma tranqueira!

Você teve, no fim dos anos 1960, incursões como ator de novelas e de cinema. O jornalismo falou mais alto e, por isso, o ator foi deixado de lado?

Sim, o jornalismo falou mais alto. A dificuldade me instiga e vi que era muito mais difícil preparar uma pauta do que compor um personagem. Outra coisa que pesou foi a possibilidade de me aprimorar na língua inglesa. Logo no início da carreira, surgiu a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Precisaria dominar o inglês para me estabelecer na profissão, e isso abriu muito a minha cabeça.